市役所内部から生まれたDXリーダーが描く

下呂市の「攻めのDX」と組織変革への挑戦

人口約3万人の温泉観光都市・下呂市。山間部に位置し、高齢化率38%という典型的な地方都市が今、全国から注目を集めている。その理由は、市役所内部から生まれたDXリーダーが推進する「攻めのDX」にある。

行動することで意識が変わる─。CDO補佐官の長尾飛鳥氏は、16年間の現場経験を武器に、職員600人(消防・病院等を含む)を巻き込む前例のない組織変革を推進。マイナンバーカードを活用したデジタル郵便で総務省表彰を受賞し、わずか4年でデジタル先進自治体へと変貌を遂げた下呂市。その成功の鍵は、職員一人ひとりの「ジブンゴト化」にあった。

岐阜県下呂市 CDO補佐官

長尾 飛鳥

2008年に新卒で下呂市役所に入庁。健康課、医療対策課、水道料金課、市民課など多様な部署で市民サービスの最前線を経験。2022年からはデジタル課で本格的にDX推進に取組み、その功績が認められ2024年4月にはCDO補佐官に就任。現在は、デジタル庁デジタル改革共創プラットフォームアンバサダー、総務省地域情報化アドバイザー、総務省経営・財務マネジメント強化事業アドバイザーも務める。「爆速行動と突破力」を武器に、職員主導の組織変革を推進中。

内部人材だからこそ見える、組織変革の道筋

CDO補佐官就任の経緯と、内部人材として感じる強みを教えてください。

正直なところ、職員1年目から「組織を変えたい」という強い思いを抱いていました。最初に配属された健康課での業務を通じて感じた、部署間の壁、前例踏襲の文化、失敗を恐れる風土。しかし、当時の新人にできることは限られていました。そして、情報システム部門を経てデジタル課に配属された時、「DXの推進こそが組織を変える力になるかもしれない」と直感したんです。

2024年にCDO補佐官に就任してからは、名刺交換の際に「どこの企業さんですか?」と尋ねられることも少なくありません(笑)。しかし私は、補佐官イコール外部人材という当たり前を変えたい。私自身が自治体職員から補佐官になったように、誰にでも可能性はあるというメッセージを伝えたいんです。内部人材の最大の強みは現場感覚です。市民課で窓口対応をしていた経験があるから、住民の方が何に困っているのか肌で分かる。ただ、現場を離れると現場感覚が鈍ることもわかりました。そのため、最低でも週に一度は現場で業務を行うようにしています。これを「小さな越境」と呼んでいます。

下呂市CDO 補佐官に就任。就任にあたり、市長・山内登氏(左)と並ぶ長尾飛鳥氏(右)

時間管理や働き方についてはどのような工夫をされていますか?

実は20代の頃、もっと「量」をこなすべきだったと後悔しています。質より量をもっとやっていけばよかった。今は子どもが3人いますが、22時に寝て、朝4時には起きて1時間勉強する時間を確保しています。5時には子どもが起きてくるので、一緒に野球をしたりトレーニングをしたりと、朝の時間を有効活用しています。

さらに、昼休みには「12時37分から57分までの20分間は必ず寝る」と決めています。この20分の昼寝は夜の3時間分の睡眠に匹敵すると自分に言い聞かせています(笑)。最近は睡眠について勉強もしていて、効率的に時間を使えば、やりたいことはできると実感しています。

全庁的に職員を巻き込むために、どんな工夫をしましたか?

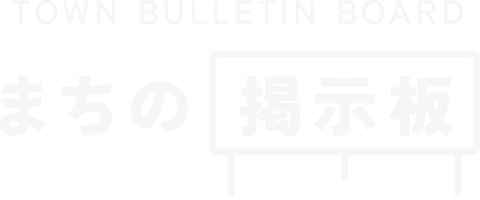

「情報のシャワーと種まき」ですね。デジタル庁が運営する「デジタル改革共創プラットフォーム」には、下呂市職員の約200人が参加しています。市長から「他の自治体の事例を調べるように」と指示があったとき、以前は近隣自治体に電話やメールで問い合わせるというコミュニケーションは非常に時間がかかっていました。でも共創プラットフォームには全国から1万人以上のメンバーが参加している。誰かが必ず情報を持っているので、そこに質問を投げたら答えが返ってくる。そこで職員一人ひとりが継続的に情報を仕入れて、主体的に考えるきっかけとなっています。

よく「意識をすれば行動が変わる」といいますが、下呂市が大前提にしているのは「行動するから意識が変わる」という考え方です。意識を変えてから行動するんじゃない、まずは動いて小さな成功体験を作ることから始める。組織や地域を「ジブンゴト」として捉える一歩としての、マインドセットの転換ですね。

デジタル改革共創プラットフォームとは、自治体職員や政府機関の職員が利用できるコミュニケーション基盤。Slackをベースとした「リアルタイム対話形式」の仕組みで、LGWAN回線からのアクセスにも対応

行政サービスのあるべき姿と、課題を突破するための秘訣

マイナンバーカード活用の取組について教えてください。

従来の行政サービスは「プル型」でした。市民が相談して、申請して、初めてサービスが始まる。しかし、マイナンバーカードを活用したxID株式会社のSmartPOST(スマートポスト)なら、こちらから必要な通知を「プッシュ型」で市民に提供できる。これが本当の意味での行政サービスの転換点だと考えています。私たちのDX推進は「そもそもこの業務、なくせないのか?」と考えるところから始めました。できないなら、どうやったらデジタル完結できるか。ただ、デジタル完結だけではチャネルが増えるだけで職員は楽にならないので、RPAによる業務自動化も同時に進めました。デジタル完結と業務自動化、この両輪が重要なんです。

一番嬉しかったのは、デジタル郵便を始めてから「学校からの紙の通知がデジタルになるなら使いたい」「マイナンバーカードを作りたい」という問い合わせが増えたことです。ポイントのインセンティブで普及したのではなく、本当に市民のためになる「使えるサービス」だからこそ求められている、と実感できました。

民間企業との共創についてはいかがですか?

デジタル郵便は官民共創だからこそ成し得たことだと思いますし、特にxIDさんとの連携が非常に大きいですね。うまくいった最大の要因は、常に改善を繰り返しながら、ビジネスチャットツールを使ってスピード感を持ってフラットにやりとりできたし、一緒にサービスを作っていけた。お互いがWin-Winだったので、うまくいったんだと思います。

2024年度からはGoogle Workspaceを導入しました。コロナ禍以前はコミュニケーションの9割がアナログ、1割がデジタルだったのですが、これを逆転させなければいけないと感じたんです。メール文化からチャット文化へ、さらに生成AIの活用へと移行を進めています。来月には市民向けの生成AI研修も開催予定で、私が講師を務めます。市民の方の中には「使うのが怖い」と感じている方もいらっしゃるので、「これからは一緒に使っていく時代だ」ということを直接伝えていきたいと思っています。

財政面での課題はどう克服されたのですか?

やっぱり財務課と人事課を味方につけるのは必須です。下呂市では意図的!?に席の配置も工夫して、すぐにコミュニケーションが取れる体制を整えました。実は今、デジタル課は人事課と財務課に挟まれているんですよ(笑)。面白いことに、今では財務課の方から「これ、デジタルを活用できないの?」と相談に来てくれます。予算をつける側が理解者になってくれたことは大きいですね。

また、市長が、いざという時にはしっかりとコミットメントしてくれるし、「自由にやっていいよ、必要な時は頼って」と常々言ってくださるのも心強いです。これにより、ボトムアップ型の組織変革を前提としながら、時には大きな決断もできる。このバランスが重要です。

2040年を見据えた「攻めのDX」の全体像

下呂市が目指す「攻めのDX」とは何でしょうか。

私たちのまちづくりはバックキャスティング思考を基盤としています。従来の自治体でよくあるのは、行政と有識者が集まって会議し、パブリックコメントを経て計画を策定するというやり方とは異なります。私たちは市民の皆さんと一緒に未来を考えます。具体的には2040年の下呂市はどうあるべきか。そこから逆算して、2030年、2028年と考えていくんです。下呂市は、「ぬくもり つながり ワクワク下呂市」という将来像を掲げて、市民の皆さんと一緒にウェルビーイングを高めていくことを目標にしています。これを実現するためには、組織の当たり前の行動基準を引き上げることが不可欠です。

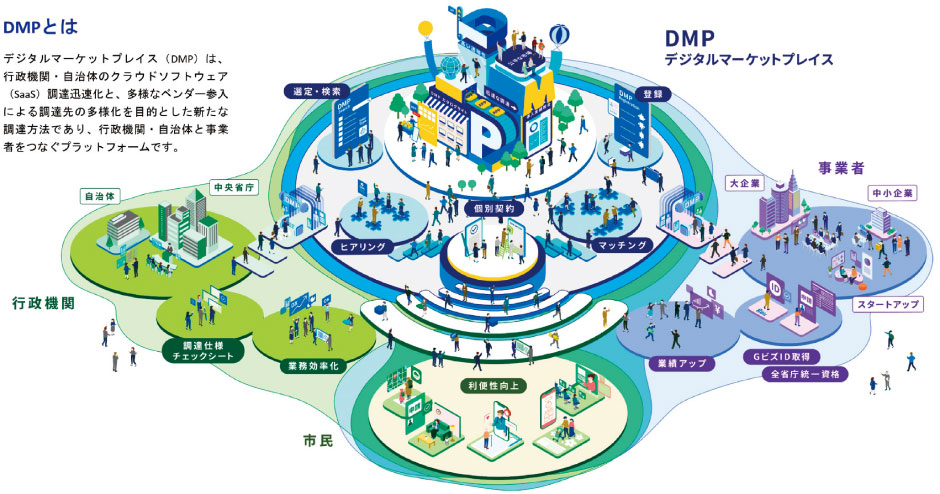

そこで私が考えているのは、失敗が称えられる文化にしたいな、ということ。「トライ&エラー(挑戦と失敗)」ではなく「トライ&ラーン(挑戦と学び)」が大切だと、常々伝えています。小さく始めれば、たとえ失敗してもダメージは少なく、そこから多くを学ぶことができます。現在、下呂市には10人で構成されるDXチームがあります。このチームは多様なバックグラウンドを持ち、所属や役職も異なる機能横断的な組織で、自ら手を挙げたメンバーたちが、デジタルも一つの手段として本当の意味でのトランスフォーメーションを考えていきます。3ヶ月ごとにリーダーを交代しながら、みんなでありたい姿に向かって対話と議論を重ねています。なぜなら、人は研修よりもプロジェクトを通じてこそ成長すると考えているからです。

職員の抵抗感についてはどう対応されていますか?

正直なところ、全員に受け入れられているわけではありません。変えることに抵抗感の強い人もいるため、嫌われている部分もあると思います。しかし、10年後に「あいつがやってくれたからよかった」と思ってもらえるようにやっています。全員に今すぐ受け入れてもらうのは難しい。それでも、信頼できるチームメンバーや頼ってくれる職員がいることが、私の大きな支えとなっています。

管理職とのワークショップを通じたコミュニケーションを図る

ご自身の役割については、どうお考えですか?

私はCDO補佐官という立場ですが、実はデジタル課に常駐しているわけではありません。今日は福祉課、来週は市民課の窓口といったように、様々な部署を回りながら仕事をしています。現場で実際の業務を直接見ながら、「ここは、こう変えられるよね」という具体的な改善策を提案するんです。DXを現場にジブンゴト化してもらうには、まず私たちDX部門が現場をジブンゴト化しないと始まりませんからね。だからといって現場視点ばかりでもダメで、市長の経営的視点を同時に持つ必要がある。現場の視点と経営の視点をつなぐことこそが私の役割だと考えています。

そのために、あえて忙しい時でも定期的に住民ワークに行きます。忙しい時こそ市民との対話の時間を設けることで、何が本当に大事かを実感できるんです。「楽になってからやろう」では、いつまでも実現しないので、ここでも「爆速行動と突破力」を大切にしています(笑)。

組織外での活動内容について教えてください。

私のDXマインドセット研修には、誰にも負けない自信があります。しかし、研修だけで終わったら意味がないので、午前の研修で参加者のモチベーションを高めた後、午後には希望者を集めてカジュアルな座談会を開いています。ここで、現場とDX部門をつなぐんですね。以前、ある自治体で、午前の研修を受けた職員の方が「これは全員に聞かせたい」と言って、午後にはその課の全職員を連れて来てくれたことがありました。

生産性を上げるためには、何をやるかではなく、何をやらないかを明確にすることが重要だと私は考えています。ほとんどの職員が目の前の業務に追われ、日々忙しく働いています。しかし、その業務が本当に市民のためになっているのかという視点で考えると、実は必要のない業務も少なくないのではないでしょうか。例えば、毎週開催していた会議を月1回にするなど、やめることの習慣化を組織として進めていきたいと考えています。

新人職員と官公庁職員によるDXマインドセット研修

国や他の自治体への横展開についてはどうお考えですか?

よく「横展開」と言われますが、先進事例が必ずしも自らにとっての優良事例とは限りません。なぜ横展開が必要なのか、その目的を深く考えるべきだと私は思っています。横展開そのものが目的になってしまうと、本質を見失う。しかも補助金が出ているなら、なおさらその傾向が強くなるように感じます。

自治体向けの情報発信サービスの中には「うまくいっている」と言われながら、実際に話を聞いてみるとそうでもない部分もあるかもしれません。本当に大切なのは、それぞれの自治体が抱える固有の課題に対し、最適な解決策を見つけ出すことなのです。

最後に、DX推進に悩む自治体へメッセージをお願いします。

下呂市のDXは「一人の熱量から」と評価をいただくことがありますが、決して一人の力だけで推進できるものではありません。重要なのは、様々な人とつながり、常に新しい情報を吸収し続ける力、そして何よりも、多くの人を巻き込み、DXを「ジブンゴト」として捉えてもらうことです。仲間を作り、対話と議論を重ねながら、周りの人たちの熱量も高めていく─。明確なゴールと成功体験があれば、熱量を維持する仕組みも作れます。だからこそ、まずは小さな成功を重ねていくことが大切なんです。

もし、悩みを抱えているなら、デジタル庁の共創プラットフォームでぜひ発信してみてください。きっと誰かがあなたの問いに答えてくれるはずです。

結局のところ、何をするにも最後は人の「熱量」が決め手となります。「プロジェクトは人に尽きる」のです。部署の壁を、そして自治体の壁を「越境」し、住民や仲間、そして全国の自治体同士で「共創」していきませんか。「みんなで越共(越境×共創)!」、この言葉を合言葉に、皆さんと共に変革の歩みを進められることを心から願っています。

(取材日:2025年6月13日)