CIO補佐官が描く

江東区のDX戦略と新しい区役所の姿

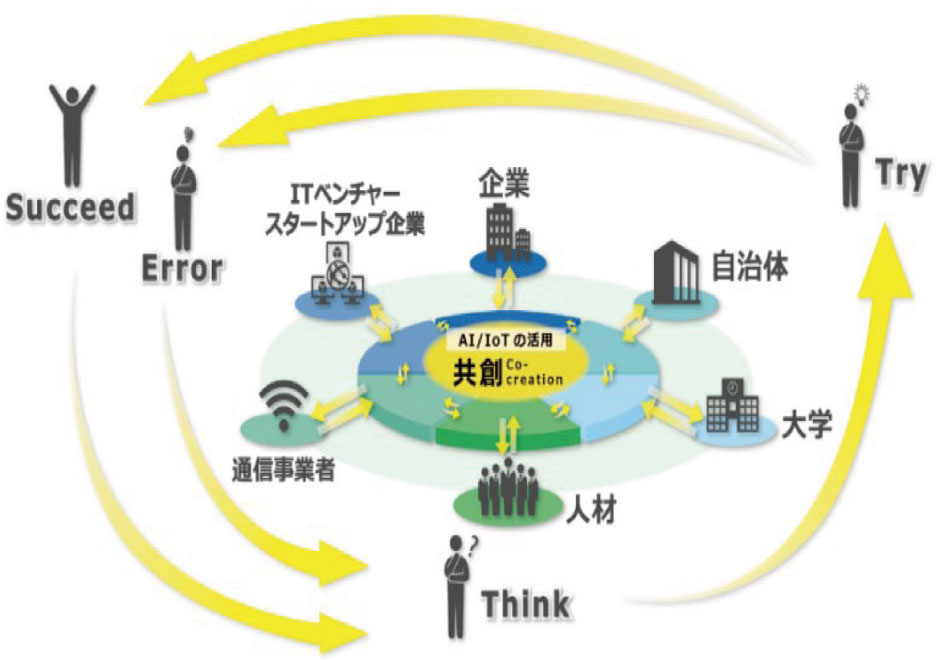

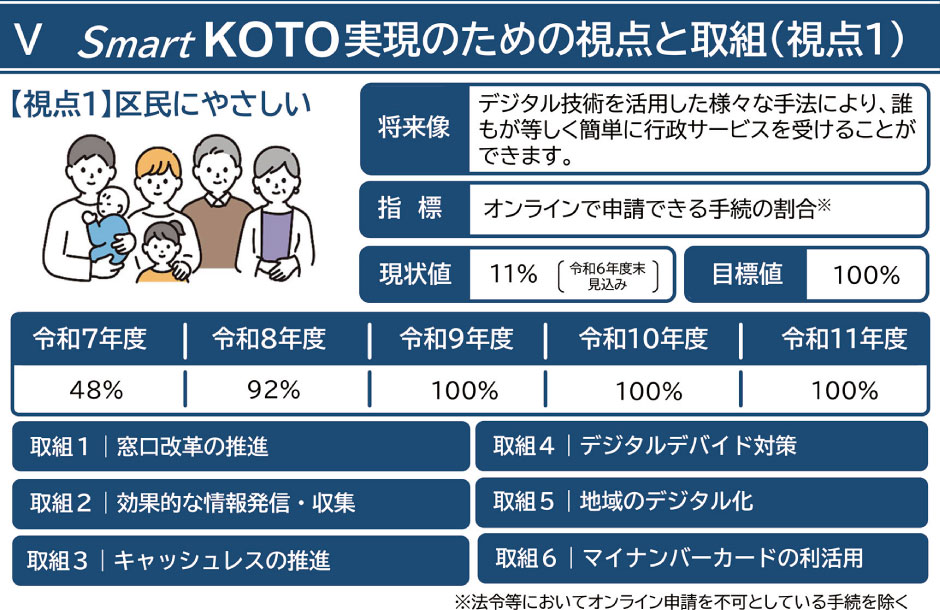

人口約54万人を擁する江東区。2040年代には労働人口が半減すると予測される中、どう行政サービスの質を維持・向上させるのか。この難題に対し江東区は外部人材の活用というアプローチで答えを出そうとしている。江東区では、令和9年度までに行政手続きのオンライン化100%※という果敢な目標を掲げた。「住民と向き合う時間を作るために、まずは業務効率化が必要」。民間での豊富な経験を活かし、CIO補佐官として江東区のDX推進を支える三上泰地氏。小さく始めて大きく変える。その取り組みが、今、着実に成果を上げ始めている。

※法令等においてオンライン申請不可としている手続を除く

東京都江東区 CIO補佐官

三上 泰地

東京大学大学院卒業後、アビームコンサルティング株式会社に勤務し、全国の自治体向けにDX推進による「住民サービスの向上」と「行政事務のBPR」を支援している。令和6年7月より、GovTech 東京パートナーズを通じて江東区CIO 補佐官に就任した。副業として週1日程度、本業での経験を活かしながら、江東区のDX 推進計画の策定と実行を支援している。

外部人材だからこそ描ける、中長期ビジョン

「CIO補佐官就任の経緯と、外部人材として感じる意義を教えてください。

コンサルタントとして多くの自治体を支援してきましたが、どうしても契約の枠組みの中での限定的な関わりになってしまう。リアルな現場に入って自治体が抱える課題の本質に向き合いたい。そんな思いを持っていた時に、GovTech東京パートナーズの立ち上げを知りました。江東区は記念すべき第1号案件と聞いています。特別職非常勤という立場ですが、江東区の職員として課題解決に取り組めることに大きな価値を感じています。

行政職員の方々は3〜5年の部署異動が一般的です。でも2040年問題を見据えたDXには、10年、15年先を見通したビジョンが不可欠です。私のような役所の人事異動サイクルの中にいない外部人材が客観的で中長期的な視点を持って関わることで、その橋渡し役を担えると考えています。

令和9年度までに行政手続きオンライン化100%という目標は相当高いハードルだと思いますが?

確かに90%や95%という目標設定もあり得たでしょう。しかし、例外を認めてしまうと、そこが逃げ道になってしまう。100%という明確なメッセージを掲げることで、全職員が同じ方向を向いて取り組む。これは内部向けのメッセージでもあります。

もちろん、法令等で対面が義務付けられている手続きは分母から除外します。その上で、年間数件しかないようなマイナーな申請も含めて、すべてオンライン化する。フェーズを3つに分けて、段階的に進めていく計画です。

現場に寄り添う「伴走サポート」という仕組み

具体的にはどのように進めていますか?

DX推進課のメンバーが各課に散らばって「伴走サポート」を行っています。Teamsでグループチャットを作り、隣の席に座るような感覚で支援する。例えば、紙で受け取っていた申請をデジタル化する際も、申請フォームを一緒に作る。トップダウンとボトムアップの両方向から進めることが重要です。

職員の方からは「年間5件の申請のためにシステム化しても意味がない」「紙とデジタルの二重運用になって余計大変」という声も聞かれます。でも、2040年代に職員が半数になっても、行政サービスは維持しなければならない。今やらなければ間に合わない―この意識を共有することから始めています。

「SmartKOTO」をスローガンにデジタル技術を活用して行政サービスの効率化を図る

新庁舎移転を契機とした、働き方改革

働き方改革についても積極的に取り組まれていますね。

江東区では、新庁舎建設プロジェクトが進んでいます。庁舎の移転は大きなチャンスです。DXという文脈だと「DX推進課の仕事」と思われがちですが、新庁舎となると関係部署が多く、みんなが自分ごととして捉えてくれる。この機会を活かして、フリーアドレスやペーパーレス、テレワークを進めていきたいと考えています。

今年度から政策経営・総務系部署の一部でフリーアドレス等の執務室改革の試行を始めます。民間のコンサルにも入っていただいて、対象職員全員がフリーアドレスに挑戦し他部署へ横展開を予定しています。試行期間を経て、仮庁舎でリハーサル、新庁舎で本番という流れで進めていく予定です。

新技術の導入についてはどのようなアプローチを?

特定の方向にリソースを投じると変化に取り残されるリスクが高い。そこで、スモールスタートを心がけています。例えば生成AIについては、まず所管のDXを推進する職員(DX推進サポーター)にライセンスを配布して試用し、利用ルールや活用事例などを整理して、庁内向けにガイドラインを作成しました。Microsoft365も導入当初は対象者を絞って限定的に配布しました。

限定的に使ってもらって効果的な活用方法を検討したうえで全庁展開する。いかに最新技術を取り入れるか。柔軟な利用方法が必要だと考えています。

選ばれる職場としての自治体へ

江東区が目指すDXの全体像について教えてください。

持続可能性を確保しながら、区民サービスを向上させ続ける自治体――それが理想です。区民ファーストは当然として、そのエンジンとなるのは職員の満足度。働きやすい環境があってこそ、質の高いサービスが提供できる。

今の新卒はZ世代。内定先の民間企業と公務員を天秤にかけた時に、区民の生活を支えるという業務の魅力だけではなく、江東区はフリーアドレスでテレワークもできて、働きやすい環境が整っている。そんな働く環境も魅力的な職場として選んでもらえるようになりたい。優秀な人材が入ってくれば、さらなる好循環が生まれるはずです。

最後に、DX推進に悩む他の自治体へメッセージをお願いします。

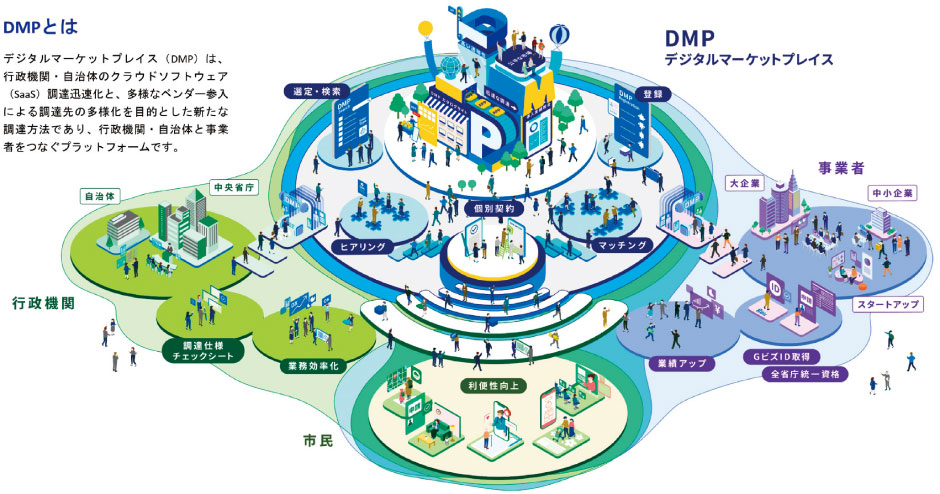

基礎自治体の場合、国や都道府県の施策との整合性確保が重要です。独自路線ではなく、大きな流れに乗ることでコストメリットも享受できる。例えば、東京都の共同調達に乗れば、コスト面でも保守性でも大きなメリットがあります。

私は月1回「DX相談会」を開いています。標準化後の窓口業務の改革から住民向けイベントで使う申し込みアプリの検討まで、何でも相談に乗っています。こうした地道な活動を通じて、少しずつ信頼関係を築き、変化の種を蒔いている。小さく始めて、大きく変える。江東区の挑戦は、まだ始まったばかりです。

(取材日:2025年6月9日)