生成AIの「8割の壁」を超える

自治体職員の本音に応えた新発想

「生成AIを導入したけれど、期待外れだった」─全国の自治体から聞こえてくる本音。15年以上にわたって自治体支援に携わってきた川口弘行氏は、この課題に真正面から向き合った。自治体職員が本当に必要としているものは何なのか。その答えが、生成AIの活用に新たな可能性を切り拓く。

川口弘行合同会社 代表社員

川口 弘行

芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年、高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁や地方自治体のデジタル化に関わる。ファイル無害化システム「サニタイザー」、調達事務を生成型AIで支援する「プロキュアテック」等を開発。自治体のCIO補佐官、地域情報化アドバイザーとしても活動中。

「こんなものか」と落胆の声

生成AI導入後の自治体の反応はいかがですか?

正直なところ、「こんなものか」と落胆している職員さんが一定数いると感じています。一般的な生成AIが期待どおりの回答をしてくれる割合はせいぜい8割程度。実は生成AIの品質は、すでに頭打ちの状態なんです。しかし自治体では「限りなく100%に近い精度」が求められます。行政では間違いがあってはいけない、もっとクオリティが高くなければ市民サービスとして提供できない、と。このギャップが、生成AI活用が進まない大きな要因になっています。

具体的にどんな場面で課題を感じていますか?

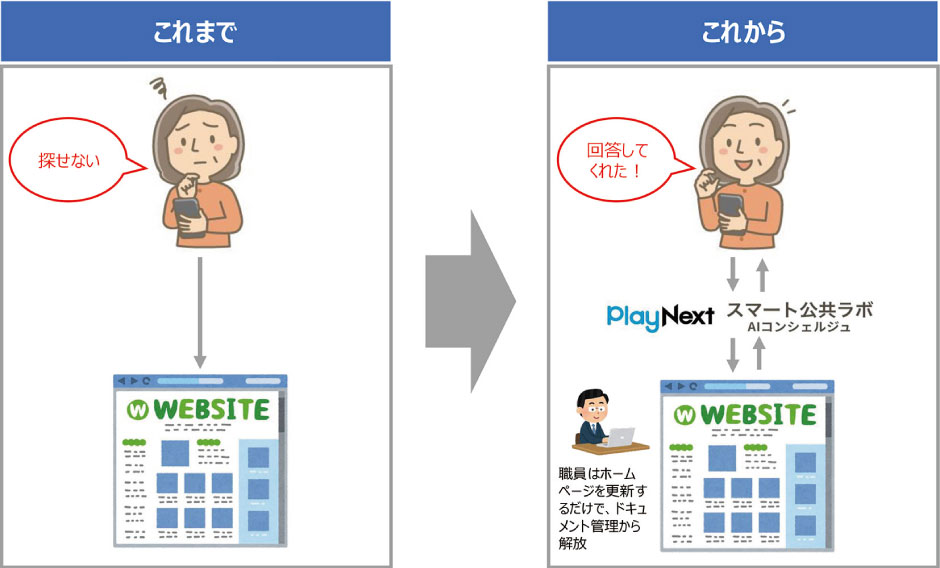

例えば、住民からの問い合わせ対応です。「子育て支援の手続きについて教えてください」という質問に対して、一般的な回答は返って来ても、その自治体独自の制度や最新の要件までは反映されていません。職員が結局すべて確認し直すなら、最初から自分で調べた方が早い、となってしまうんです。

その課題をどう解決されたのですか?

根気よく情報を学習させたり、RAG(検索拡張生成)をチューニングしたりしても、飛躍的に賢くなることはないでしょう。そこで発想を転換しました。一つの汎用的なAIに頼るのではなく、複数の特化型AIを組み合わせる。例えば「予算に詳しいAI」「福祉に詳しいAI」「議会に詳しいAI」といった具合です。質問の内容を判断して、最適な専門AIが回答する。専門家に聞けば、当然精度は上がりますよね。

この仕組みを実現するために、AIワークフローシステム「Dify」を活用しています。Difyを使うことで、複数のAIを組み合わせたワークフローを視覚的に構築でき、職員の方々でも編集や調整が可能になります。プログラミングの知識がなくても、業務に合わせたAIの仕組みを作れるんです。

実際の動作イメージを教えてください。

住民向けチャットボットを例にすると、まず質問を分類します。「ゴミの分別について」なら環境部門のAIが、「介護保険について」なら福祉部門のAIが回答する。それぞれのAIは、その分野の条例、要綱、過去の対応事例などを深く学習しているので、より正確で実用的な回答ができるんです。対応できない質問が来た時は、素直に「わかりません」と回答させる。中途半端な回答より、はるかに信頼できますよね。

なぜ今、自治体に、この仕組みが必要なのか

15年以上の自治体支援経験から見えてきたものは?

「業務量は増えるのに人員は減るばかりで、職員に余裕がない」という窮状が全国から届いています。一方で財政にゆとりがあるわけでもなく、完全に袋小路にはまっているケースが多い。ある自治体では、ベテラン職員の大量退職で業務ノウハウの継承が危機的状況にあります。新人職員は、誰に聞けばいいのかさえ分からない。そんな時、過去の対応履歴や業務マニュアルを学習したAIがあれば、まるでベテラン職員に相談するように業務を進められます。全業務を人手で賄うのが難しくなる未来は、確実に近づいています。それならば、生成AIと一緒に仕事をするスタイルをいち早く確立したほうが良いのではないでしょうか。

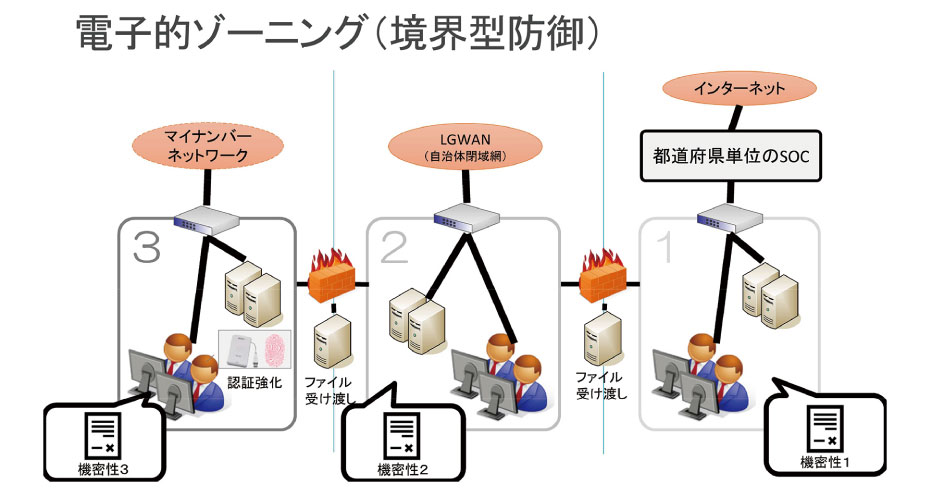

LGWAN環境での提供にこだわった理由は?

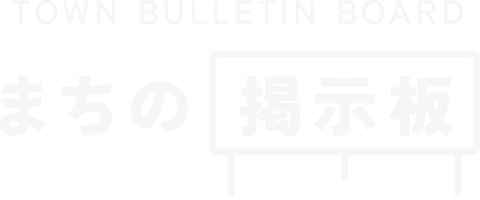

自治体のネットワークは三層分離になっていますが、一般的な生成AIサービスはクラウド上にあり、インターネット接続端末でしか利用できません。それでは公開情報しか扱えず、意味がない。本当に必要なのは、議会の議事録、計画文書、業務マニュアルなど、庁内の情報を生成AIで処理すること。「プロキュアテックAI」はLGWAN-ASPとして提供することで機密性2の情報まで扱えます。さらに「プライベートAI」なら、完全に外部から隔離された環境で住民情報も処理できます。

「プロキュアテックAI」はLGWAN環境で機密性2(庁内情報)を、「プライベートAI」は機密性3(住民の個人情報)まで扱うことが可能。後者の活用場面として、機密情報の持ち出しチェック、電子申請で届いたデータの自動処理などが想定される

職員を楽にすることが、住民サービス向上につながる

最後に、自治体へのメッセージをお願いします。

私は常に「職員の皆さんを楽にするためのアプローチ」を心がけてきました。職員の皆さんが楽になれば、生まれた余白で住民サービスも拡充できます。本来注力すべき政策立案や住民対応に時間を使えるようになるのです。

大規模な県庁から人口1,000人未満の村まで、それぞれの規模や課題に応じて支援してきた経験があるので、各自治体の実情に最適な仕組みをご提案できます。年間200万円程度から始められるプランや、コンサルティング付きのプランも用意していますので、「うちの自治体でも使えるかな?」と思ったら、まずは気軽にご相談ください。

導入済みの生成AIサービスに満足できていない、セキュリティの問題で導入を諦めていた、そもそも何から始めればいいかわからない─どんな状況でも大丈夫です。一緒に、あなたの自治体に最適な生成AI活用の形を見つけていきましょう。

(取材日:2025年5月29日)

自治体のDX担当者さん、どのようなご用ですか?

川口弘行合同会社GPT

自治体生成AI活用相談室

川口弘行合同会社 代表社員 川口弘行

生成AIって本当に自治体の業務で使えるの?

川口

川口使わないのは時代遅れ。どんどん活用の一択です。

「アイディアを出してくれる道具」と考えると、わかりやすいかもしれません。例えば、文章(説明会資料、起案、学校だよりなど)を作成・編集する業務で、何をどのように書けばいいのか、提案させることができます。

文書ファイルの読み取りも得意です。国からの連絡文書や資料をファイルのまま読み込ませると、内容を要約・解説してくれます。イラストや図解の作成、会議の録音データから文字起こし・議事録の作成もできます。

「ちょっと面倒な作業を頼めるアシスタント」的な役割とも言えますね。

機密情報の漏洩リスクを考えると、活用は難しいのでは?

川口

川口やみくもに怖がるのは×。正しく恐れて対策しよう!

セキュリティを心配する際には、自治体のネットワークが3つに分離されていることを意識してみてください。それぞれのネットワークで扱っている情報の機密性が異なりますよね。つまり、生成AIも「どのネットワークで動いているのか」によって、安全に取り扱える情報が変わってくるんです。

(1)クラウドサービス:インターネット系。 機密性1(公開情報)

(2)LGWAN-ASPサービス:LGWAN系。 機密性2(庁内限り)

(3)プライベートAI:マイナンバー系。 機密性3(個人情報など)

生成AIで扱いたい情報の機密性に応じたサービスを選びましょう。

とにかく高額! でも、LGWAN回線で使えないと意味がないし…

川口

川口ASP事業者の企業努力不足かも…?

技術の進歩や事業者間の競争によって、生成AI自体の価格は安くなっています。それなのに割高に感じるのは、LGWAN-ASPとしてサービス提供する時点で相当のコストが掛かることと、「文字数課金」という仕組みが原因です。

文字数課金から逃れたいのであれば、無償あるいは低価格で利用できるオープンモデル(AIエンジン)を使ったプライベートAIを使うという方法もありますよ。GoogleもMeta(Facebook)も独自のAIエンジンを公開しており、自治体で使うには申し分ない性能で動かすことができます。

導入したのに、ほとんどの職員が使っていません。

川口

川口使いやすいサービスを最初に選ぶことも大事です!

生成AIの利用頻度が職員ごとに異なるのですね。その原因の多くは、生成AIツールの機能不足や利用制限にあります。「使おうと思った時すぐに使えない」、「ツール自体が使いづらい」、「文字数課金が怖くて使えない」などです。

使い始めるまでのハードルを低くして、気軽に使ってもらうための環境を整備することや、利活用の成功事例などを庁内で積極的に共有して、どんな使い方ができるのかを知ってもらうことが重要ですね。

期待している回答が返ってこない!

川口

川口既存のやり方より精度が上がる方法教えます!

精度が上がらない原因は、一度の指示(プロンプト)で品質の高い回答を引き出そうとしていることにあります。それに対して最近では、CoT(Chain of Thought:思考の連鎖)という手法を使うのが一般的です。

いきなり最終ゴールを指示するのではなく、小さな中間ゴールを複数設定して段階的に指示を与え、ゴールに誘導するんです。従来のチャット型の生成AIサービスでは、段階的な指示をすることが面倒なのですが、AIワークフローを使うことで、CoTを簡単に実現できるようになりました。

間違いが多くて、住民向けのサービスには使えないかも…

川口

川口生成AIに関するお困りごとやご要望があれば、お気軽にご相談くださいね。

生成AIは自身が持っている情報からしか回答を生成できません。知らないことは素直に「知らない」と答えてくれればよいのですが、手持ちの情報から回答をひねり出すので、間違いが増えてしまうのです。参考情報をAIに渡して回答させる技術(RAG:検索拡張生成)もありますが、今度はどの情報を参考にすればよいか判断できず、かえって間違いが増えることもあります。

おすすめの解決方法は、AIに渡す参考情報の質を向上させること。「広く浅く」よりも「狭く深く」整理してAIに渡すほうが、回答の精度は高まります。専門領域ごとに参考情報を分け、問い合わせのテーマに応じて参考情報を使い分けられるAIワークフローがあると良いでしょう。

正しい情報の回答技術は他にもあるので、個別にお問い合わせください。