行政のSaaS調達を迅速化

デジタル庁「デジタルマーケットプレイス(DMP)」の現在地と展望

「IT調達は期間が長く、手続きが煩雑」「参入障壁が高く、特定のベンダーに偏りがち」─行政機関のIT調達における長年の課題に対し、デジタル庁が提示するのが「デジタルマーケットプレイス(DMP)」だ。行政機関と事業者を繋ぎ、クラウドソフトウェア(SaaS)の調達迅速化と、スタートアップ等を含む調達先の多様化を目的とした新しいプラットフォーム。 正式版リリースから1年が経過し、登録事業者は300社を超え、その約8割を中小・スタートアップが占めるなど、着実に成果を上げている。調達実務に即した独自の機能も備えるDMPは、行政の調達プロセスをどう変えるのか。その現在地と展望について、担当の永岡氏に聞いた。

デジタル庁 戦略・組織グループ

デジタルマーケットプレイス(DMP)班 永岡 大誠

民間の業務システムSaaSベンダー勤務を経て、2024年9月にデジタル庁へ出向。入庁以来、デジタルマーケットプレイス(DMP)プロジェクトに従事し、主に外部向けのPR活動や広報、利用促進業務を担当。民間の視点を活かし、行政調達の変革に取り組んでいる。

行政のIT調達に変革を。SaaSに特化した「DMP」の狙い

デジタル庁がデジタルマーケットプレイス(DMP)に取り組む背景と、サービスの概要を教えてください。

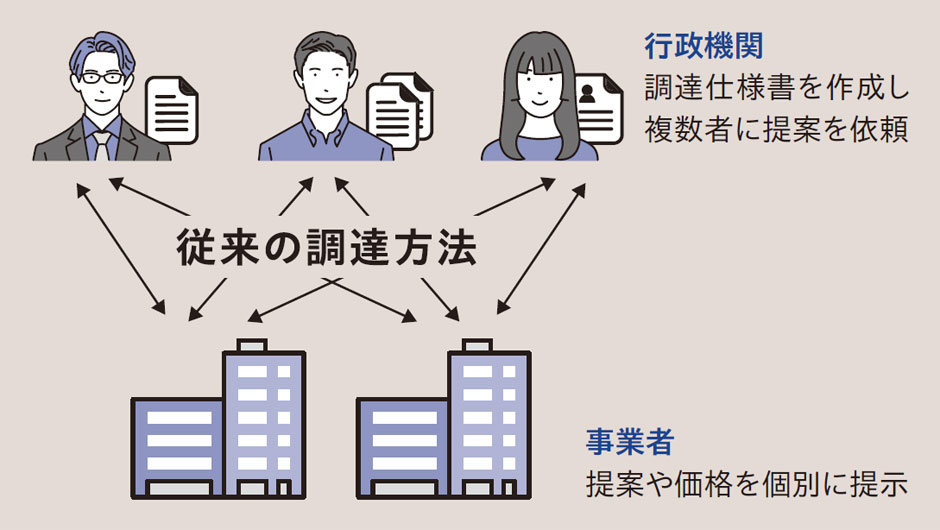

従来の行政のIT調達には、いくつかの課題がありました。調達の都度、仕様書を作成し、事業者が個別に提案を行うため、双方に大きな負担がかかり、調達期間も長期化しがちだったのです。また、手続きの煩雑さから参入障壁が高く、特に中小企業やスタートアップが参入しにくいという側面もありました。

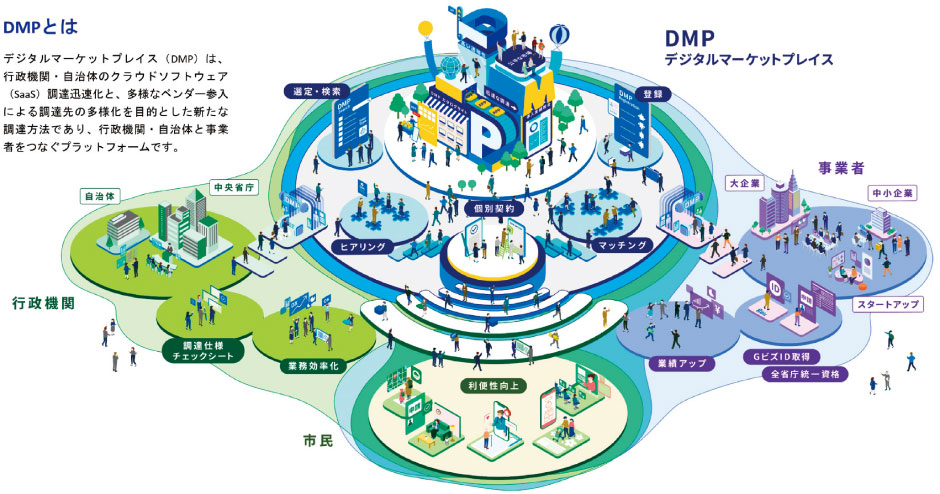

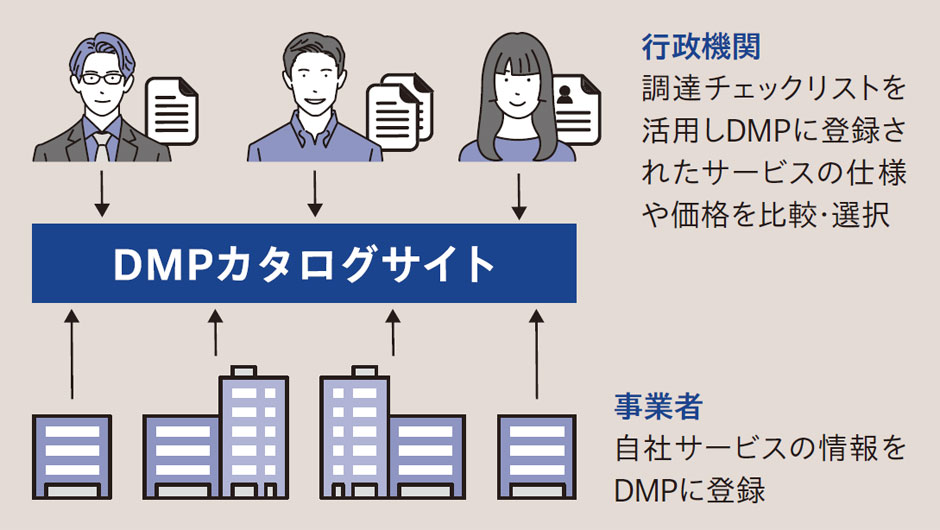

これらの課題を解決するためにスタートしたのが、デジタルマーケットプレイス(DMP)です。DMPは、行政機関におけるIT調達の中で、SaaSにフォーカスした調達プラットフォームです。目的は大きく二つあり、一つは「調達の迅速化」、そしてもう一つは、多様なベンダーが参画することによる「調達先の多様化」です。仕組みとしては、カタログサイト型のプラットフォームを採用しています。事業者はあらかじめ自社のSaaS製品をこのカタログサイトに登録しておきます。行政機関のユーザーは、調達仕様に合わせてカタログサイトで簡単に製品を検索・比較し、調達の選定行為を行うことができます。

従来のウェブ検索や比較サイトとは何が違うのでしょうか。

DMPの大きな特徴は、行政機関での利用に特化している点です。行政ニーズを捉えたSaaSだけが登録されており、効率的に製品を探すことができます。また、掲載されている情報も、調達実務の目線に立っています。例えば、セキュリティに関する情報、動作環境、約款など、通常のウェブサイトでは探しにくい情報もDMP上では確認できます。調達仕様書を作成する際に押さえるべき項目を、事業者に個別に問い合わせる前に確認できることがポイントです。

リリースから1年。登録事業者の約8割が中小・スタートアップ

正式版リリースから1年が経過しました。現在の利用状況はいかがですか。

おかげさまで、事業者様の登録は着実に進んでいます。現在(2025年9月末時点)、317社の事業者様にご登録いただいており、ソフトウェアの公開件数は約400件にのぼっています。特に重要視していた「調達先の多様化」についても手応えを感じているところです。登録事業者の内訳を見ると、中小企業が約55%、スタートアップ企業が20%強となっており、合わせると約77%を占めています。DMPの狙い通り、これまで公共調達へのアクセスが難しかった多様なベンダー様にご参画いただいています。一方、ご利用いただく行政機関側のアカウント登録数は、中央官庁と自治体を合わせて430を超えており、自治体の数は約350となっています。

実際の調達実績は出てきているのでしょうか。

はい。ちょうど9月に、DMP経由での調達実績の1件目が記録されました。行政の予算サイクルの関係もあり、実績が出るまでには時間がかかりましたが、カタログサイト上でも導入実績として公開しています。加えて、現在は公開待ちの状況ですが、近いうちにあと2〜3件ほど実績として公開できる見込みです。事業者様からも「DMPを通じて問い合わせをいただきました」というお声が届いており、水面下での動きは活発化してきていると感じています。

調達実務の核心「選定根拠のエビデンス出力」がもたらす効率化とは

自治体がDMPを利用する最大のメリットは何でしょうか。

DMPは単なる検索サイトではありません。最終的に製品を選定し、その「選定根拠を出力する」機能こそが、DMPの核心であり、最大のメリットだと考えています。行政の調達では、公平性を担保したうえでなぜその製品を選んだのかという根拠が非常に重要になります。DMPは行政ユーザーとしてログインすることで公平な製品選定を行うため、恣意的な検索を制御した状態で検索を実行することができます。検索結果は、調達業務の根拠資料に利用できるPDFファイルとして出力ができます。

「選定根拠の出力」とは、具体的にどのようなものでしょうか。

まず、調達担当者は「こういう目的で、こういう機能が必要」といった要件をデジタル庁が用意した「調達仕様チェックシート」で整理します。その要件に基づき、DMP上でセキュリティ要件や機能タグなどで検索して、候補製品を絞り込みます。そして、絞り込まれた製品群の中から最終的な候補を選定する際、その検索条件と検索結果、選定理由などを記録した根拠資料(ソフトウェア・サービス比較表)をDMPから出力します。

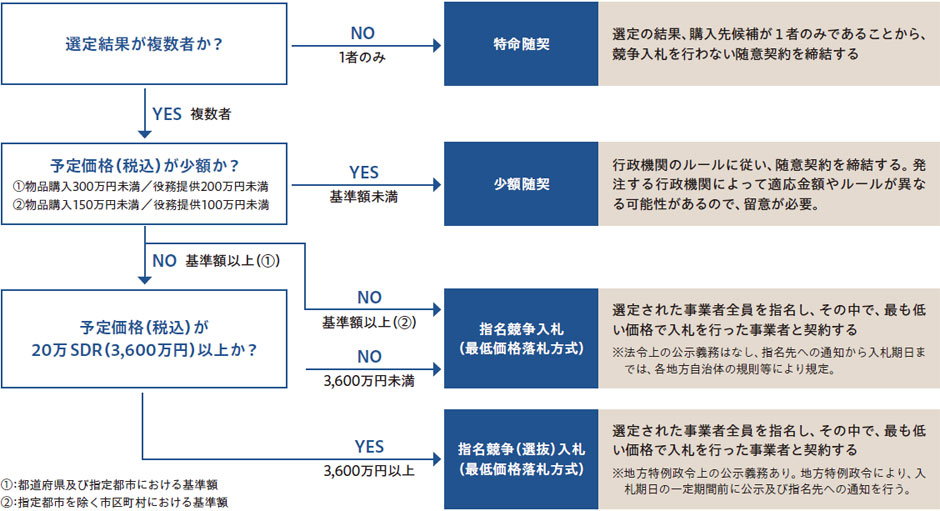

この根拠資料を持つことで、その後の契約手続きが非常にスムーズになります。例えば、候補が複数に絞られれば、それらの事業者で指名競争入札を行う根拠になりますし、要件を満たす製品が1者しかなければ、随意契約(特命随契)の根拠とすることが可能です。これまで調達担当者が多大な労力をかけて作成していた資料作成や選定プロセスの記録を、DMPがサポートすることで、調達業務の大幅な効率化が期待できます。

DX担当から「会計課・契約課」利用促進に向けた次の一手

1年間の運用を通じて見えてきた課題はありますか。

大きく二つの課題を感じています。一つは、スタートアップ企業の参画促進です。全体としては順調ですが、都心部での認知は広がっているものの、地方で活躍されているスタートアップ企業様には、まだまだDMPの存在を伝えきれていないと感じています。地場の企業との連携を重視する自治体様のニーズに応えるためにも、全国的なプロモーションを強化していく必要があります。もう一つは自治体様への浸透、特に「誰に」届けるかという点です。これまで、自治体様向けの説明会などを通じてプロモーションを行ってきましたが、接点を持てるのはDX推進担当やICT担当の方が中心でした。しかし、DMPを実際の調達プロセスで活用していただくためには、その先の財政・会計部局や契約担当の方々に理解していただくことが不可欠です。現状では、まだそういった方々に対して、十分に情報が届いていないという課題感を持っています。

その課題をどう解決しようと考えていますか。

自治体様ごとに調達ルールは異なります。DMPを有効活用するには、場合によっては、既存のルールにDMPを用いた調達プロセスを組み込んでいただく必要があります。そのためには、やはり会計課や契約担当の方々へのアプローチが重要です。今後は、これまでの広いテーマでの説明会だけでなく、「会計課・契約課のための説明会」のようにターゲットをフォーカスしたイベントを開催し、調達実務や契約に関する具体的な情報提供を行っていく計画です。

また、関心度の高い自治体様とは個別に情報交換を行い、DX推進担当の方から会計課の方へ情報展開をお願いしたり、直接打ち合わせに参加していただいたりといった、地道なコミュニケーションも進めています。まずはDX推進担当や会計課の方が、実際にシステムを利用する原課(事業部門)の方に対して「DMPを使って調達してください」とコミュニケーションが取れる状態を目指し、我々がサポートしていきたいと考えています。

これまで:通常の情報システムに関する契約

調達の都度、行政機関の調達仕様に対して複数者が提案と価格を提示し、両面から最も優れた事業者が落札します。(総合評価方式)

- 調達期間が長く、手続きが官民双方で負担になる

- 参入障壁が高く、市場の透明性が低い

目指す姿:DMPによるIT調達

デジタル庁と事前に基本契約を締結した事業者がソフトウェア・サービスの登録を行い、登録情報を集約したカタログサイトから各行政機関が最適なサービスを選択し、個別契約を行う調達手法です。

- 調達期間を短縮、官民双方で調達を簡素に

- 市場の透明性を高め、多様な事業者参入を促進

個別提案や都度の委託開発が、官民双方の大きな負担となっていた従来のIT調達。DMPはその課題解決のための新たな調達手法

伴走サポートで調達支援。自治体と共にDMPを育てる

今後、DMPをどのように発展させていきたいですか。

利用傾向の分析を行ったところ、現状では「窓口対応」関連のサービス登録が多く、検索も活発です。また、最近では「ノーコード・ローコード開発ツール」や「生成AI」関連サービスの検索数が伸びており、庁内DXへの関心の高さが伺えます。こうしたニーズを的確に捉え、関連するサービスの提供事業者様への参画も積極的に促していきたいと考えています。将来的には、登録されたサービスの活用事例や、データ分析から見えた調達のトレンドなども自治体様へ共有し、新たなDXのヒントに繋げていきたいです。DMP自体も、まだまだ利便性向上を図り、成長していく“生き物”のようなプラットフォームです。機能拡充やサポート体制など、皆様からのご意見を真摯にいただきながら改善を続けていきます。

最後に、自治体職員の方へメッセージをお願いします。

DMPは新しい取組ですので、まだ使い方や魅力が伝わりきっていない部分もあるかと思います。私たちは、利用される自治体の方々に寄り添った形で、活用を促進していきたいと強く思っています。ご関心を持っていただける自治体様には、個別の情報連携はもちろん、調達の実務利用における「伴走サポート」も積極的に行っています。例えば、調達仕様チェックシートの作成支援や、会計課・契約課向けの個別の勉強会なども可能です。デジタル庁が伴走できるということを、ぜひ知っていただきたいです。

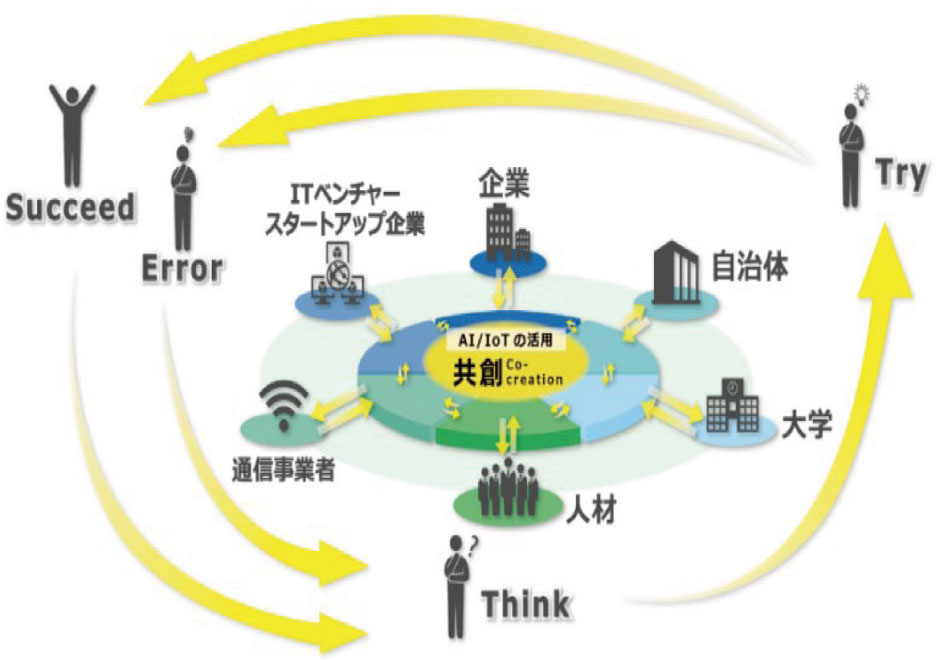

また、自治体様からも、ぜひ最寄りの地場の事業者様へDMPの存在をPRいただければ幸いです。これまで行政調達に縁がなかった地場の優れた事業者がDMPに登録することで、そのサービスが全国に展開され、より競争力の高いSaaSの成長にも繋がると考えています。DMPは、いわば官民共創のプラットフォームです。今後、DMPを通じた実績を積み上げ、より良い事例を参考にしながら、共に自治体DXを推進していきましょう。ぜひ積極的なフィードバックをいただきながら、皆さんと一緒にDMPを育てていきたいです。

DMP選定後の契約方式判断フロー。選定事業者数と予定価格に応じて、随意契約や競争入札といった最適方式へ

(取材日:2025年9月29日)

デジタル庁 戦略・組織グループ

デジタルマーケットプレイス(DMP)班

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1−3 東京ガーデンテラス紀尾井町