広島県「ひろしまサンドボックス」

失敗恐れぬチャレンジで官民連携DXを推進

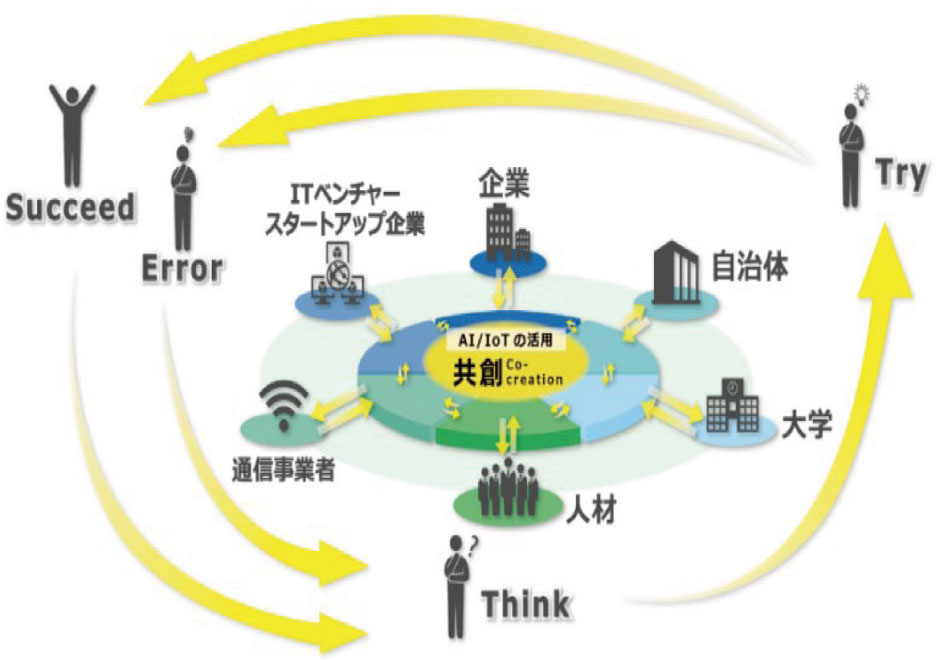

広島県をまるごと実証フィールドに! 2018年にスタートした「ひろしまサンドボックス」事業では、最新テクノロジーを活用した地域課題解決を目指し、数々の実証プロジェクトが行われてきた。作ってはならし、創作を繰り返す「砂場」をコンセプトに、官民学の“共創”を次々と実現。失敗を恐れないチャレンジと試行錯誤こそが、新たな可能性を引き寄せる。約7年間にわたって継続してきた同事業から読み解く、官民連携DXの秘訣とは─。

広島県商工労働局イノベーション推進チーム

地域産業デジタル化推進グループ 主査 村上 桂太

民間企業での勤務を経て2016年に広島県庁へ入庁。一貫して商工労働分野に携わり、県内企業の成長支援に従事。入庁後は、産業人材課にて人材育成支援を担当。2019年からは広島大学へ派遣され、大学・企業・行政の連携による研究開発プロジェクトに関与し、産学官連携の現場で専門性を磨く。2021年よりイノベーション推進チームに所属。2023年からは「ひろしまサンドボックス」事業を推進し、企業の挑戦を後押ししている。

AI第四次産業革命への危機感から始まった挑戦

「ひろしまサンドボックス」が始まった経緯とは?

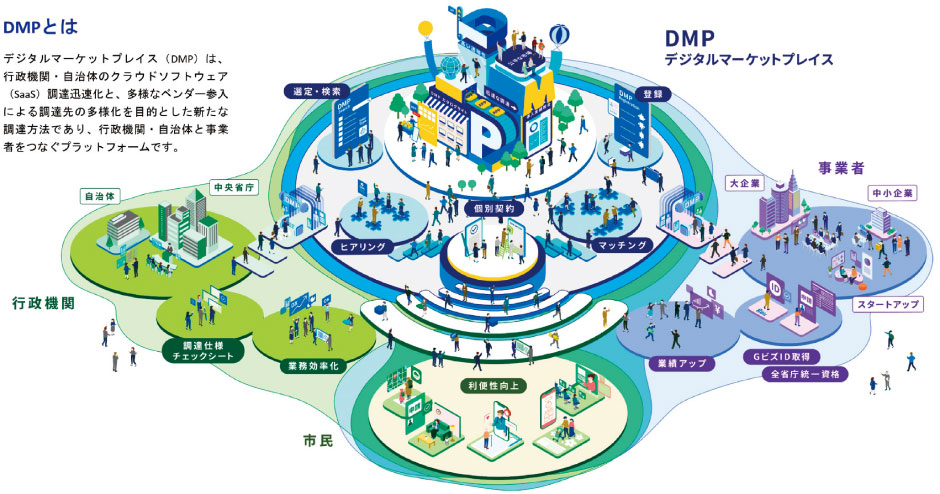

背景にあったのは、広島県の強い危機感です。日本では2017年頃から「第四次産業革命」という言葉が頻繁に使われるようになり、デジタル技術が急速に普及。産業や就業の構造も劇的に変化しつつありましたが、当時の広島県内はデジタル技術の導入が順調に進んでいるとは言えない状況でした。この危機を打開するために、最新のデジタル技術やノウハウを持つ県内外の企業や人材を呼び込み、県内企業や大学、自治体など、多様なプレイヤーの「共創」を活発にすることで、生産性向上や新たな事業創出を目指しました。

県の役割と、基礎自治体との連携について教えてください。

当事業を成功させるには、従来の行政の常識を打ち破る必要がありました。そこで考えついたのが、「失敗のリスク」を行政側で負担するという発想です。通常、補助金や委託で行われる実証事業では、「採択されたからには何か形にしなければならない」と、一定の“成果”を求められることが心理的な負担となります。しかしひろしまサンドボックスでは、結果にかかわらず開発経費を県が支援するため、企業側は安心してチャレンジができるのです。この「失敗してもいい」というコンセプトこそが、「面白そう」「参加してみたい」と思ってもらえる大きな要因になったと考えています。

基礎自治体に対しては、県内23市町を回って丁寧に説明を行っています。参加する際の負担についても、「事業者が勝手にやってくれるわけではないですよ」と正直に伝えていますね。いきなり実績の乏しいサービスを正式導入するのはハードルが高いので、まずは費用負担なしで効果検証ができることを強調しています。効果が確認できてから、予算を確保して正式に調達していただく。このスキームが自治体の参加を後押ししています。

地域課題解決を実現した事例

実際の成果に繋がった事例をお聞かせください。

印象的な事業の一つは、株式会社エイトノットが取り組んでいる「小型船舶の自律航行システム」です。広島県は離島が非常に多いため、航路は生活の必須手段ですが、船員の高齢化や人手不足の深刻化が課題となっています。エイトノットが開発した自律航行システムは今、操船負担を軽減し安全性を向上させる技術として、すでに実用化されています。特に嬉しかったのは、実証実験で連携した広島商船高専の学生が、卒業後にエイトノットの広島オフィスに採用されたこと。企業誘致から人材育成、そして地元定着という、理想的な流れが実現しました。

サグリ株式会社の「衛星データ×AIによる農地管理」では、農業分野での課題が大幅に改善されました。農業委員会では、毎年農地パトロールを行って、耕作放棄地や作付けの調査をしています。真夏の暑い中でも、大きな紙の地図を片手に現地を回るという、非常にしんどい作業です。サグリ株式会社のAI解析技術によって、耕作放棄地を事前に判定できるようになり、尾道市の実証では、農地パトロールにかかる作業量を75%削減することに成功。現在は県外の自治体でも導入が広がっています。

「ひろしまサンドボックス」では、どのような事業を歓迎しているのでしょうか。

採択の際に最も重視しているのは、新規性、独自性、創造性です。既存のソリューションを水平展開するような提案よりも、「一見すると実現困難に思えるものの、実現すれば大きな成果が期待できる提案」と思えるような、ワクワクする提案を高く評価していますね。「広島県がそんなところまで支援しちゃうの?」と思ってもらうことで、ますます「ひろしまサンドボックスに参加したい」と考える事業者様が増えたら嬉しいです。

スタートアップ支援や企業誘致など様々な事業とも連携しながら進めてきた「ひろしまサンドボックス」。

現在までの開発・実証プロジェクトは236件、県内へのオフィス開設・拡充は約190社にのぼる

官民連携DXの秘訣とは?全国の自治体へのメッセージ

官民連携DXを継続する秘訣は何でしょうか。

一番重要なポイントは、カルチャーの違いを乗り越え、相互理解を深めていくことです。行政と民間企業、特にスタートアップとの間には、スピード感や価値観に大きな違いがあります。私たちも最初は戸惑いましたが、行政の常識にとらわれず「相手のカルチャーを理解すること」を心がけ、考え方や行動、事業の進め方を調整していきました。ただし行政として、どうしても押さえなければいけない部分はあるので、そこは企業側にも理解してもらえるよう丁寧に説明しています。

また、「ひろしまサンドボックス」の在り方も進化させています。昨年度から始まった「AIサンドボックス」では、AI技術に特化した提案を求めつつ、「自由提案型」と「課題提案型」の両方を用意しました。時流に合うテーマにフォーカスしながら進めていく柔軟性も、長く続けられている理由の一つだと思います。

全国の自治体にメッセージをお願いします。

「失敗してもいい」という根底のコンセプトはぶらさずに、今後も面白い案件をどんどん採択し支援していきます。民間事業者にとっても行政にとっても、官民連携はこの先ますます必要になってくるでしょう。ただ、行政側にはまだまだ連携のノウハウが浅い状態です。手探りで進めてきた中で、私たちにも失敗体験はいくつかありました。それでも少しずつ前進し、一定以上の成果が出つつあります。失敗を恐れずに挑戦することが、官民連携DXを成功させる第一歩だと思います。

(取材日:2025年7月28日)

広島県商工労働局 イノベーション推進チーム

〒730-8511 広島市中区基町10番52号

TEL:082-513-3348

https://hiroshima-sandbox.jp/