ふるさと納税は「良い返礼品さえあれば成功する」時代ではなくなった。市場の拡大、日用品ニーズの高まり、Amazonの参入など変化が続く中、“見つけてもらう”ところから戦略を立て直す必要がある。本記事では、一般社団法人 自治体DX推進協議会(GDX)の渡邊研人と、ふるさと納税支援を手がける株式会社イングリウッドの緒方祐真氏、柳井了氏の鼎談を通じて、“伝える力”について考える。

柳井氏は前職にて、有名シェフとのコラボ返礼品開発のサービス責任者として地域商品の流通に尽力した

リテールDX事業本部 DXソリューション事業部 ECコンサルティングチーム ふるさと納税事業責任者 柳井 了

WEB 業界で人材、広告事業、新規サービス企画等を経験。

2015年からふるさと納税ポータルサイトの運営に携わる。

2024年7月イングリウッドへ。各ECモールの特徴に合わせた運用強化支援をしている。

ふるさと納税から自治体の魅力を国内外に発信してもらうためのパートナーになりたいと語る緒方氏

リテールDX事業本部 DXソリューション事業部 ECコンサルティングチーム ゼネラルマネージャー 緒方 祐真

医療業界、ECプラットフォーム、エンタメ事業での知見を持ち、2024年8月より同社ゼネラルマネージャーとして参画。

EC販売戦略、商品開発支援チームを統括しながら、ふるさと納税支援事業部をリードする。

GDX 渡邊。ふるさと納税やDX の支援を通じて、地域の発展と安全への貢献を目指す

一般社団法人自治体DX推進協議会 事務局長 渡邊 研人

自治体 DX 推進協議会(GDX)の立ち上げより参画し、自治体のふるさと納税支援ならびに自治体の DX支援に取り組む。

700 以上のふるさと納税担当者と面会し、数多くの事業者とのマッチングを実施。

ふるさと納税市場の変化に自治体はどう挑むべきか

ふるさと納税市場の変化をどう見ていますか?

渡邊

渡邊ふるさと納税相談会で現場の声を聞く中で、「返礼品が良ければ自然と寄付が集まる」という時代は、完全に過去のものになったと感じています。今年10月からポイント還元が規制され、これまでポイント目当てで寄附をしていた層が離れていくことを考えると、純粋な商品力や“伝え方”の質が、より重要になってくるでしょうね。

柳井

柳井おっしゃる通りです。ふるさと納税のすそ野が広がったことや、近年の物価高の影響により、お米や日用品など“実需型”の返礼品ニーズが増えてきたように思います。一方で日用品という特性上、寄附者にとっては違いが見えづらいため、いかに個性や魅力を打ち出し、“選ぶべき理由”を伝えていくのかが重要なんです。

渡邊

渡邊たしかに返礼品の需要が「非日常(贅沢品)」から「日常(生活品)」に広がっている印象はありますね。ブランド肉と日用品では訴求方法が全く異なりますし、自治体様からもマーケティングの部分で苦労されているというお話を聞いています。

緒方

緒方検索ワードのトレンドからも、日々の生活に役立つものをお得に入手したいというニーズは明確です。一方で、「ふるさと納税で非日常的な体験をしたい」という層も見られます。物価の上昇や国際情勢など、生活環境の変化を背景に、返礼品の選ばれ方にも変化の兆しが見え始めています。こうしたなか、膨大な返礼品が掲載されるポータルサイト上で、いかに「見つけてもらえるか」が最初の関門になります。これらを突破するためにも、ECモール内での検索連動型広告の活用や商品ページの作り込みが重要になってくるのです。

ECの戦略と似ていますね

緒方

緒方はい。「良い商品を作る」だけでは商品を手に取っていただくことは難しい。特にEC上では扱っている商品が多いため、「商品を見つけてもらう」「比較してもらう」「購入してもらう」の3つのプロセスで考えるのが基本です。実はふるさと納税も、制度としては「寄附」ですが「ECという場所を使ってたくさんある商品から選んでもらう」という意味では、通常の商品購入に近い意思決定がされていると考えています。寄附者は買い物と同様に、自分にとって「意味がある」「価値がある」と感じた返礼品を選びます。だからこそ企業が商品を届けるのと同様に、返礼品の価値がきちんと伝わるように設計することが、ふるさと納税支援の起点になると私たちは考えています。

柳井

柳井ポイント付与が禁止されたら還元率の高さで寄附者を呼び込めなくなるため、ポータルサイトごとの特性を理解した個別の戦略も求められます。また、「早く届く」「検索しやすい」といった新たな競争軸が生まれている点も見逃せません。今はまだ4大ポータルが市場全体の約9割の流通を占めていますが、Amazonの参入でポータルの流通比率の変化も考えられます。「とりあえず出品しておく」だけにとどまらず、今のうちに商品ページの作り込みや広告のテストを行っておけば、Amazonのふるさと納税市場での存在感が増してきた時に優位に立てるはずです。

3時間に1回の広告チェック。ECノウハウが生んだ成功事例

寄附につなげる具体的な手法を教えてください

緒方

緒方特に重要なのは、検索連動型広告の効果的な運用です。ECモール内における「検索連動型広告」では、検索ワードのトレンドを踏まえつつ幅広くキーワードを設定し、小まめに状況を確認しながら随時調整します。クリック率(CTR)の変化を踏まえ、最小限の投資で最大限の効果が出るポイントを見つけていくんです。私たちは3時間に1回程度の頻度で広告状況をチェックして、リアルタイムで最適化を図っています。検索連動型広告は「無駄に搾取されるのでは?」「素人だからわからない」と不安に感じている自治体の方も多く、投資に踏み切れないケースも少なくありません。しかし、データに基づく適切な運用ができれば、広告効果は最大化できます。

柳井

柳井効果を最大化させるためには商品ページの訴求力も大切です。利便性はもちろん「この返礼品を手にしたら、こんな未来がある」と想像させるストーリーやクリエイティブを作成します。食品であれば、ただ盛り付けるのではなく、食卓の雰囲気や家族の笑顔が思い浮かぶような表現を心がけています。また、口コミやレビューは「他の人にも選ばれている」という安心材料になりますので、商品画像のすぐ近くにレビュー情報を配置するなど、視線の導線まで計算しています。

これまでの支援で成果が出た事例は?

柳井

柳井広島県大竹市の国産サーモンの返礼品では、楽天の検索広告の効果を更に上げるために、商品ページの画像素材を全面的にリニューアルしました。調理後のイメージがより伝わるようにプロのフードコーディネーターと連携したり、届いたときの梱包サイズが分かるように箱を手に取っている写真を追加したりしました。その結果、ページ訪問者の寄附率が約4倍に。広告を止めた後も検索表示順位をキープしており、アクセス数が継続的に増加しています。

広島県大竹市の商品画像改善例。梱包の状態やサイズ、食事風景などをイメージしやすいように刷新した

過性のプロモーションではなく、地道な改善が持続的な成果につながると実感した事例です

渡邊

渡邊数値を細かく分析しながら改善を重ねて結果が出るのは、EC運営に長く携わっている知見があるからこそですね。多くの自治体では、そこまで綿密な分析や改善はできていないのが実情です。特に検索連動型広告の運用など専門知識を要する部分は、外部のプロの力を借りることで効果が出やすいと思います。

ふるさと納税を“地域の未来”につなげるために

今後のふるさと納税市場をどう見ていますか?

柳井

柳井これからは「その地域ならではの価値」や「体験」といった、本質的な魅力が問われる時代です。10月からのポイント付与禁止を見据えて、外部からの流入導線づくりを考える必要もあるでしょう。最近ではインターネット広告以外に、インフルエンサーやVTuberによるライブ配信などの活用事例が増えているように、いかに共感される発信ができるかが重要になってくると予想します。ふるさと納税利用者が1,000万人を超えた今、若年層への認知獲得に向けた情報発信手段として、有力な選択肢になり得るのではないでしょうか(※イングリウッドのインフルエンサー施策はP20~P21に)。

緒方

緒方Amazonふるさと納税のような新規参入プラットフォームも存在感を増していくはずです。ユーザーにとって「普段使っているECモールで気軽に寄附できる」というのは非常に利便性が高いという点でも、“ECモール内で選ばれる返礼品”にするための準備が大切です。自治体間の競争が激化する中、モール内広告やSEO対策、レビュー施策といったマーケティング施策の質が、より問われるフェーズに入るでしょう。

最後に皆さんから自治体へのメッセージをお願いします。

渡邊

渡邊全国の自治体支援に携わる中で、まずは「挑戦してみる」という姿勢が大切だと痛感しています。「やり方」は後からでも改善できますが、第一歩を踏み出す勇気がなければ始まりません。今後もイングリウッドさんをはじめGDXの賛助会員様と共に、ふるさと納税の課題を解決していけたらと思っています。

柳井

柳井「寄附金額を伸ばしたい」と考えている自治体様と長く信頼関係を築いていきたいですし、「地域の魅力をどう伝えたらいいかわからない」と迷っている自治体様にも寄り添っていきたいと思います。私の実家は島根県でお米の返礼品を出しているのですが、今度Amazonにも掲載予定だと聞いて驚きました。Amazonのようなグローバルにもつながるプラットフォームを通して、ふるさと納税をきっかけに日本国内はもちろん、“世界に商品を届ける”可能性があるんです。

緒方

緒方ふるさと納税は地域ブランドを構築するファーストステップ。私たちは日本の魅力ある地域産品を世界に発信していく未来も見据えています。自治体様が持っている強みと当社のブランド構築力を合わせて、新しい商品を開発し、地域を盛り上げていく。地域の魅力を最大化する総合的なブランディングパートナーになりたいですね。ふるさと納税、シティプロモーション、そして最終的には自治体ブランド価値の向上へ―。そのような長期的なパートナーとして、自治体様と併走していきたいと思っています。

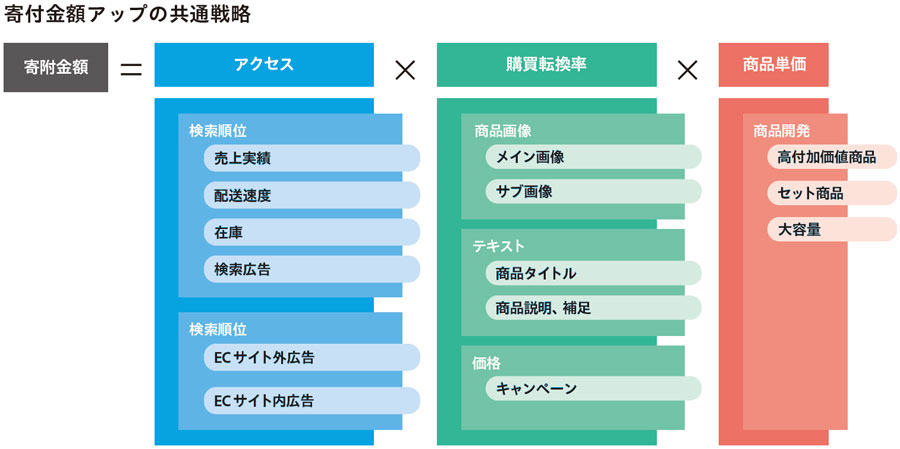

返礼品を探している寄附者を効率よく商品ページへ流し込み、商品ページでは閲覧から寄付までの意思決定(購買転換率の向上)を促す必要がある

(取材日:2025年3月28日)